장거리 운전을 할 일이 있을 때면 RATM의 노래들을 듣곤 했다(사실 지난주에도 들었다). 당연하지만 잭 데 라 로차 형님의 카랑카랑한 보컬이 귀에 쏙쏙 박힐 때마다 잠이 확확 달아나는 느낌이라 탁월한 선택이라고 생각한다. ^^ RATM의 노래 중 특히 좋아하는 곡은 <Testify>.

Who controls the Past now controls the Future

과거를 지배하는 자가 미래를 지배한다

Who controls the Present now controls the Past

현재를 지배하는 자가 과거를 지배한다

Who controls the Past now controls the Future

과거를 지배하는 자가 미래를 지배한다

Who controls the Present now?

지금 현재를 지배하는 자는?

Now Testify!

증언하라!

사실, 이 가사는 조지 오웰 作 <1984>에 나오면서 유명해진 말이기도 하다. 그런데 보고 있자니 조금 희한하다. 그냥 과거를 지배했던 자가 현재도 지배하고, 미래도 지배한다고 ‘편리하게(?)’ 이야기하면 되는 거 아닌가? 물론 <1984>라는 작품 전체적인 내용으로 보면 그 말이 완전히 틀렸다고 하긴 힘든데, 아무튼 그 부분에 대해선 조금 더 자세하게 들어가야만 한다.

조지 오웰은 매우 낭만적인 작가이면서 동시에 열정적인 사회주의자(어느 정도였는고 하니, 스페인 내전에 스스로 참전해서 치명적인 부상을 입은 적이 있다. 그 과정을 담은 논픽션이 바로 <카탈로니아 찬가>다)였다. 그의 대표작 <1984>의 세계관을 잠시 언급할 필요가 있는데, 1948년에 작가가 상상한 머나먼 미래(‘1984’라는 연도에 특별한 의미가 있지는 않고, 작가가 그저 ‘막연히 먼 미래’를 1948년에 상상하면서 연도 뒤의 두 자리 숫자를 살짝 바꿔 그렇게 썼다는 이야기가 있다)의 세계는 세 개의 커다란 국가연합 혹은 초거대국가로 재편되어 있다. 유럽 전체와 중앙아시아 북부를 장악한 [유라시아], 영국과 호주와 아프리카 일부와 아메리카 대륙을 장악한 [오세아니아], 그리고 중국과 일본과 동남아시아를 장악한 [이스트아시아]가 바로 그 세 개의 국가연합.

이 국가연합 혹은 초거대국가는 날이면 날마다 서로 전쟁을 한다. 재미있는(?) 건 그들 누구도 상대를 영원한 적으로, 영원한 친구로 생각하지도 않을뿐더러 전쟁을 통해 상대를 완전히 멸망시킬 생각을 하지 않는다는 것. 이를테면 국민들의 분노와 증오를 외부에 표출할 상대가 항상 필요한데, 그런 이유로 서로가 서로를 항상 적대하면서도 동시에 시시때때로 서로 다른 상대와 동맹을 맺는, 말하고 보니 복잡한데 이해하자면 그리 어렵지 않은 일이 벌어지는 것이다.

이런 상황에서 작품의 주된 이야기는 오세아니아, 그러니까 그 옛날과 오늘날의 영국에서 벌어진다. 주인공 윈스턴 스미스의 직업은 공무원. 그가 하는 일은 앞서 말한 것처럼 분초를 다투면서 변하는 국제정세에 맞춰 과거의 기록을 수정하는 것이다. 지난 달까지 오세아니아와 이스트아시아가 동맹을 맺고 유라시아를 적대했는데, 이번 달 들어서 오세아니아는 갑자기 유라시아와 동맹을 맺고서 이스트아시아를 ‘빨갱이 소굴’로 만드는 등의 일을 하는 것이다.

그게 어떻게 가능하냐고? 당연히 가능하다. 사실 그런 일이 벌어진다는 것을 그 세계 속 사람들이 모를 리가 없지만, 국가(그리고, ‘당’. 작중에서 오세아니아는 ‘영국사회주의당’, 줄여서 ‘영사당’이 장악한 국가이고, 그 당을 장악한 이는 다름 아니라 바로 ‘빅 브라더’다!)가 하는 일에 의심을 품는 것은 가장 흉악한, 예컨대 국가 전복을 꾀하는 범죄로 다스리기 때문이다.

이 웃기고 자빠진 파시스트 정권이 국민들을 계속 우매한 상태로 두면서, 편하게 계속 권력을 유지하는 방법도 기발하다. 작중 오세아니아의 모든 단체, 즉 직장, 학교, 기관, 하여튼 사람들이 모이는 모든 단위에선 의무적으로 ‘2분간 증오’라는 프로그램을 가동해야 한다.

그 단위에 속한 사람들이 모두 모이는 강당 등의 장소에는 커다란 스크린이 있다. 그 스크린에선 ‘어쨌든 항상’ 오세아니아의 적(敵), 이마누엘 골드스타인이 출연하는데 그 모습이 가증스럽고 극악무도하기 짝이 없다. 사람들은 그런 그의 모습을 보고서 2분간 격렬한 증오를 뿜어댄다. 스크린에 대고 삿대질을 하고, 욕설을 퍼붓고, 손에 잡히는 대로 집어 던지고. 그러다가 2분이 딱 흐르고 영상이 끝나면 사람들은 부스스 일어나서 언제 그랬냐는 듯 각자의 자리로 흩어지는 일상이 이어진다.

말로만 들어도 황폐하기 짝이 없는 이런 상황에서, 주인공 윈스턴은 용케도 연애 비슷한 걸 한다(아니, 사실 그 전에 윈스턴은 이미 유부남이다). <1984>의 세상은 앞서 살펴본 것처럼 개인의 감성은 철저히 배제된 곳. 이성간에 관심을 보이는 일은 국가전복을 꾀하는 일보단 덜하지만 그래도 굉장히 터부시되면서, 부부간의 성관계조차 ‘당에 충성할 아이를 생산하는 과정’으로 치환되었다. 그러면서 놀랍게도 오르가즘을 거의, 혹은 완전히 없애는 약물에 대한 연구가 벌어지기도 한다(그런데 이게 정말 가능할까?).

윈스턴과 위태로운 연애를 벌이는 상대는 역시 공무원인 줄리아. 그녀는 ‘소설을 쓰는 기계’를 운영하는 일을 하는데, 오늘날로 따지면 chatGPT 같은 것일까? 아무튼 작중에서 기계가 소설을 쓰는 이유는, 역설적으로 사람은 소설을 쓸 필요가 없기 때문(!)이다. 인간의 감정을 난삽하게 건드리는 소설 따위보다 인간에게 훨씬 중요한 건 당을 위한, 국가를 위한, 아니, 정확히 말해서 빅 브라더를 위한 충성 경쟁이기 때문에.

윈스턴과 줄리아가 짤막하고도 슬픈 연애를 하지만, 그 연애가 오래갈 리 없다. <1984>라는 작품이 디스토피아로 유명한 이유가 다른 데 있는 게 아니다. 워낙 유명한 작품이고 또 출간되어 소개된 지도 한참이나 지난 작품이니 스포일러를 피하기도 뭐하지만, 아무튼 윈스턴은, 그리고 줄리아는 상상할 수 있는 가장 처참한 엔딩을 맞이한다. 이른바 ‘꿈도 희망도 없는 엔딩’.

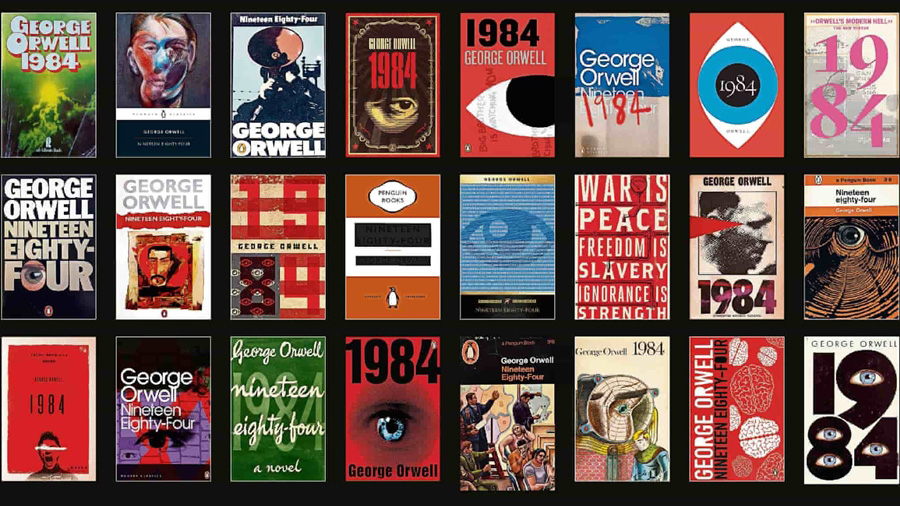

여러 영화와 드라마에서 익숙해진, 이 비주얼이 최초로 구현된 작품이 바로 <1984>다.

위의 이미지는 영화 <브라질(Brazil, 테리 길리엄 감독)>의 장면

국가가 하는 일에 의심을 품고 토를 달려고 하는 순간 사상경찰이 귀신처럼(어쩌면 귀신보다 더 유능하게) 이를 알아채고, 그런 생각을 한 사람을 잡아들일 수 있는 건 바로 주변의 밀고 때문이다. 누구에게도 자신의 속마음을 털어놓을 수 없고, 서로가 서로를 감시하게끔 하는 세상. 그러면서 동시에, 자신의 입지에 따라 명백한 과거를 이렇게 저렇게 덧칠하고 억지로 끼워 넣고 심지어 미래까지도 그렇게 하고자 하는 이들이 권력을 잡고 있는 세상. 바야흐로 서기 2023년에 <1984>에서 상상한 세상으로부터의 기시감이 느껴지는 건, 나만의 생각인가?

시대를 대표하는 작가는 세상을 어지럽히고 위험에 몰아넣었던 파시스트들을 자신의 작품으로 불러들였고 그들을 고발했다. <1984>가 수십 년의 세월을 건너뛰어 21세기의 우리에게 던지는 질문은 여전히 유효하다.

현재를 지배한다고 착각하는 자가, 과거를 지배하도록 내버려둘 것인가?

현재를 지배한다고 착각하는 자가, 미래까지도 지배하도록 내버려둘 것인가?