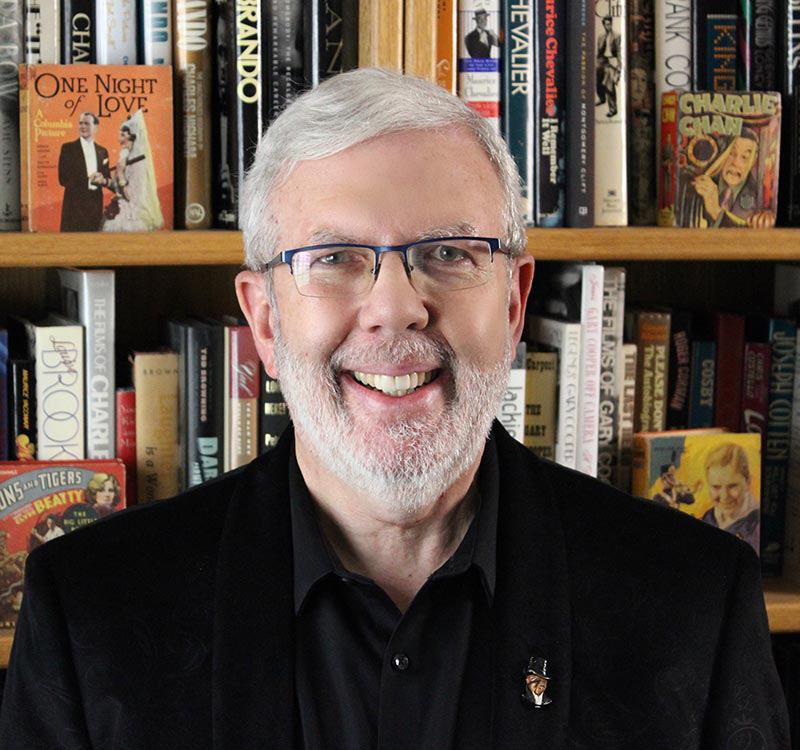

우리가 어떤 영화나 드라마를 보고서 그 작품에 대한 나름대로의 평가를 내릴 때 가장 흔하게 써먹는(?) 평가의 방식은 ‘별점’일 것이다. 이처럼 작품에 대해 별점으로 점수를 매기는 일이 언제부터, 누가 맨 처음 시작했을지 궁금해 해본 적이 있는 분? 다행히도 이 부분에 대해선 이른바 ‘원조 논쟁’이 없다. 즉 누가, 언제 처음 시작한 건지 명확한 기록이 있다는 뜻. 영화에 대해 별점을 매기는 식으로 평가를 하는 방식을 최초로 도입한 인물은 미국의 영화평론가 레너드 말틴(Leonard Maltin)이다. 참고로 그의 별점 방식은 별 4개가 만점.

영화 잡지 편집과 관련 서적 출판도 많이 했고, 영화에 있어 학문적 위상 정립에도 혁혁한 공을 세운 인물인 만큼 많은 영화에 관한 그의 언급은 많은 영화 팬과 관계자들 사이에서 회자되기도 한다. 아무튼 그런 그는 특정 영화를 둘러싼 일종의 ‘논쟁’에도 참여한 적이 있는데, 그가 참여한 영화 관련 논쟁 중 어쩌면 가장 희한한(?) 논쟁은 바로 다음과 같은 것이다.

<다이하드>는 과연 ‘크리스마스 영화’인가, 아닌가?

미국인들이 종종 참 기상천외한 이야기 거리로 논쟁을 벌이고 있는 광경을 보다 보면 ‘이 양반들은 참 한가한 사람들이구나’란 생각도 하게 되는데, 어쨌든 미국에선 실제로 위와 같은 주제로 양 진영이 꽤 그럴싸한 논거까지 들먹이면서 각자의 주장을 펼친다.

우선 ‘<다이하드>는 크리스마스 영화다!’라는 주장을 하는 측의 대표적인 인물은 이 작품의 시나리오 작가인 스티븐 드 수자(Steven de Souza, <다이하드> 외에도 <코만도>와 <허드슨 호크> 등 주로 남성미를 물씬 풍기는 블록버스터 영화의 시나리오를 주로 썼다). 그는 영화의 배경도 크리스마스이고, 영화 내에서도 크리스마스의 정신(?)을 느낄 수 있다면서 <다이하드>가 ‘크리스마스 영화’임을 주장하고 있다.

반면 ‘<다이하드>는 크리스마스 영화가 아니다!’라는 주장을 하는 측의 대표적인 인물이 바로 앞서 언급한 레너드 말틴. 그는 ‘이 작품(<다이하드>)은 그저 배경만 크리스마스이고, 그것만으로 크리스마스 영화라고 하긴 힘들다’라고 하고 있는 것. 물론 그 말이 <다이하드>가 영 별로인 영화라는 것은 아니다.

우리에겐 다소 생소하게 들리는 이와 같은 논쟁 아닌 논쟁은, 어쩌면 미국인들이 크리스마스를 그만큼 각별하게 생각하기 때문에 발생한 것 아닐까 하는 생각에까지 이르게 된다. 비슷한 내용을 조금만 더 살펴보면, ‘크리스마스를 주된 테마로 한 영화 베스트 25선’이나 ‘크리스마스가 배경이 아니면서도 크리스마스를 연상할 수 있는 영화 베스트 10’ 같이, 참 희한한 리스트도 발견할 수가 있다(역시 미국인들은 참 한가하다).

그렇거나 말거나, <다이하드>는 진짜로 크리스마스를 배경으로 하고 있긴 하다. 일단 내용부터가 뉴욕의 경찰인 존 맥클레인(브루스 윌리스)이 크리스마스 휴가를 맞아 LA에 사는 부인을 찾아오는 것 아닌가? 그런 데다 작품 내에서 한 테러리스트는 나카토미 빌딩 지하에 있는 금고를 털자마자 “메리 크리스마스”라고 외치기까지 한다! 당연히(?) 배경으로는 베토벤의 교향곡 9번이 웅장하게 울려 퍼지고.

그러면서, <다이하드>라는 작품이 그렇게 유명한 것에 비해 많이 알려지지는 않은, 몇 가지 이야기들을 덧붙이고자 한다.

<다이하드>의 주인공 역 물망에 올랐던 다른(많은) 배우들

<다이하드>는 의외로(?) 원작 소설이 있다. 로더릭 소프란 작가의 <The Detective>가 프랭크 시나트라 주연으로 영화화되면서(지금으로선 상상하기가 힘들지만 젊은 시절 프랭크 시나트라는 은근히 ‘육체파 배우’로도 알려졌다) 큰 성공을 거두었고, 그의 새 작품 <Nothing Lasts Forever>가 역시 인기를 끌면서 곧 영화화 작업에 착수하게 된 것.

그 영화화 작업 초기 당시, 존 맥클레인 역에는 정말 쟁쟁한 배우들이 물망에 오르기도 했다. 아놀드 슈왈츠제네거나 실베스터 스탤론처럼 ‘태어날 때부터 액션영화 주인공으로 태어난 듯한’ 배우들은 물론이고 버트 레이놀즈, 해리슨 포드, 멜 깁슨, 돈 존슨, 그리고 <맥가이버>로 유명한 리차드 딘 앤더슨 등이 그 이름들. 그런데 이 배우들 대부분이 출연을 고사했고, 캐스팅 리스트에서 한참 후순위였던 브루스 윌리스가 결국 주연으로 낙점된 것.

따지고 보면 <다이하드>라는 작품의 진짜 재미는, 육체적으로 그다지 완벽해 보이지 않는 주인공이 테러리스트들과 악전고투를 벌이는 데에서 느낄 수 있다는 걸 생각하면 브루스 윌리스가 참 찰떡 캐스팅으로 보이긴 한다. 물론 다른 배우가 존 맥클레인 역을 맡았으면 또 다른 재미가 주어졌을 수도 있겠지만.

그 유명한 대사, “Yippee-Ki-Yay, Mother F**cker!”

<다이하드>를 통해 정말 유명해진 대사도 있다. ‘이피 카이 예이’ 정도로 발음하게 되는 ‘Yippee-Ki-Yay’라는 말은, 그 자체는 별다른 뜻은 없는 그저 감탄사. 그래도 그와 같은 대사가 굳이 쓰여진 이유가 있다. 작품 내에서 테러리스트 그룹의 두목인 한스 그루버(알린 릭맨)는, 혼자서 그들과 맞서는 존 맥클레인을 다분히 비아냥거리는 조로 ‘카우보이’라고 한다. 실제로 작품 내에서 존 웨인을 좋아하는지 물어보기까지 하는데 역시 말빨로는 그 누구에게도 뒤지지 않을 존 맥클레인은 “로이 로저스를 좋아한다”고 한다.

로이 로저스는 1930년대부터 40년대 정도까지 미국에서 큰 인기를 누린 배우이자 가수. 그는 주로 웨스턴 영화의 카우보이 역으로 나왔는데, 가수이기도 한 만큼 영화에서도 노래를 부르는 장면을 많이 연출했고 그 중 ‘이피 카이 예이~’라는 감탄사가 후렴구로 붙은 노래가 있다. 바로 그런 이유로 이렇게 희한한 대사가 <다이하드>란 작품 내에서 쓰였고, 한 가지 덧붙이면 브루스 윌리스 또한 음반도 낸 적이 있는 가수 출신.

1980년대 할리우드: 일본에 대한 공포심? 혹은 경외심?

또한 <다이하드>는 이른바 ‘버블경제’ 상황에서 미국을 ‘자본으로’ 침공한 일본의 모습을 여실히 드러낸 작품이기도 하다. 미국 경제의 상징과도 같았던 록펠러 센터, 엠파이어 스테이트 빌딩 등이 일본 기업/컨소시엄의 손에 넘어가기도 했으니. 바로 이런 점을 반영하여 <다이하드>엔 ‘진주만 때는 우리(미국)을 군사적으로 침공하더니 이젠 돈으로 침공을 한다’는 대사까지 나온다(정확한 워딩은 아니지만 대략 저 비슷한 내용의 대사가 나온다).

작품 내에서 테러리스트들의 목표는 바로 일본의 부동산 기업이 소유주로 있는 ‘나카토미 플라자’ 지하에 위치한 금고. 역시나, 그 거대한 금고를 열고 나니 그 안에선 불상이라든가 사무라이 복장의 등신대 피규어(?) 같은 각종 귀중품들이 쏟아진다.

불과 10년 남짓 지속된 버블경제 기간 동안에는 물론이고, 멀리는 메이지 유신으로 서방세계에 문호를 개방한 이후부터, 가깝게는 2차 세계대전 당시 추축국의 일원으로 패망한 이후부터 일본은 참 다양한 분야에서 세계의 시민들에게 자신의 이미지를 강하게 각인시켰다. 그 대표적인 케이스가 바로 문화 분야라고 할 수 있을 것.

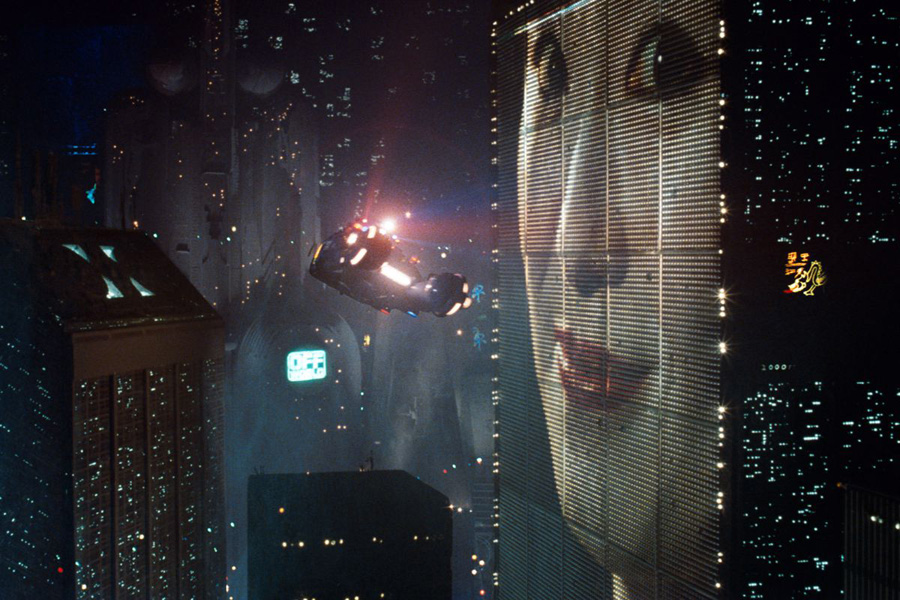

주로 미국에서 만들어진 문화 콘텐츠 가운데 ‘일본풍’이 들어간 작품은 헤아리기도 힘들 정도로 많다. 1960년대에 쏟아진, <뉴로맨서>를 필두로 한 SF 작품들은 물론이고 약간 이후에 나온 <블레이드러너> 등의 영화에선 아예 일본의 초거대 기업이 (미국을 포함한)세계를 좌지우지하는 지경에까지 이른다. 그러니 <다이하드>에 나온 부동산 기업의 건물 소유 정도는 애교로 봐줄 판(?).

지금으로부터 약 30여 년 전에 할리우드가 일본을 ‘저런’ 식으로 묘사하면서 가진 마음가짐에 대해 궁금해진다. 그 실체는 일본에 대한 공포심일까, 경외심일까? 어느 쪽이 됐든 일종의 반감을 표출하는 것임에는 틀림이 없을 터. 다만 그로부터 불과 10년 정도밖에 걸리지 않은 일본의 버블 붕괴 이후로 일본의 자리를 중국이 차지하게 된 것도 흥미로운 상황이다.

그렇거나 말거나, <다이하드>는 거의 40년이 가까이 된 지금 다시 봐도 무척 재미있는 작품이다. 2022년의 크리스마스는 하필이면 일요일이라 시간이 많지도 않으니, 영화를 한 편만 딱 본다면 다시 봐도 즐거운 ‘크리스마스 영화’ <다이하드>가 어떨까 한다. 한 가지 아쉬운 것은 현재 <다이하드> 1편을 다시 볼 수 있는 OTT는 우리나라에선 살짝 존재감이 희미한 디즈니플러스가 유일하단 것. ㅠㅠ

어쨌든 모두에게, Yippee-Ki-Yay, 메리 크리스마스!

![Read more about the article 부조리와 불합리의 시대에 다시 돌아본 [서부전선 이상 없다]](http://boris.kr/wp-content/uploads/2022/11/20221122_taste02-300x169.jpg)