대한민국에서 가장 많은 단일 업종의 소매점은? 누구나 어렵지 않게 짐작해볼 수 있는 그 해답은 바로 카페다. 2024년에 집계된 통계청의 데이터 기준으로 전국의 카페 수는 약 10만 곳에 달한다고. 그 많은 카페가 전부 장사가 잘 될 것이라고 생각하는 이는, 아마도 예비창업자 소수를 제외하곤 없을 것이다.

그 많고 많은 카페들은 고객의 선택을 받기 위해 뭔가 남다른 경쟁 우위 요소를 하나쯤은 구비하고 있어야 한다. 맛있는 커피는 당연하고 입지 조건이나 저렴한 가격 등, 생각할 수 있는 부분은 적지 않다.

그런 중 어떤 카페는 고객을 끌어들이기 위한 요인으로 인테리어를 내세우기도 한다. 요런 부분도 나름 유행이 있는지라 한때는 노출 콘크리트라고 해서, 문외한의 눈으로 보면 마치 인테리어 공사를 하다 만 듯한(…) 모습이었는데 그 자체가 또 특이해서 많은 이들로부터 관심을 받기도 했다(덧붙이면 요즘은 노출 콘크리트 유행도 지났다. 그야말로 반짝 인기를 얻었던 것).

우리나라에서 노출 콘크리트 형식의 인테리어 디자인을 유행시킨 장본인으론 일본 건축가 안도 다다오가 꼽힌다. 엄밀히 말하자면 그의 작품(이라고 할 수 있는 건축물)들에 대해 미디어가 많이 조명한 덕이지만 아무튼 일단 한번 보기라도 하면 꽤 깊은 인상을 주는 그 모습에 적지 않은 이들이 매료되었던 것만은 사실.

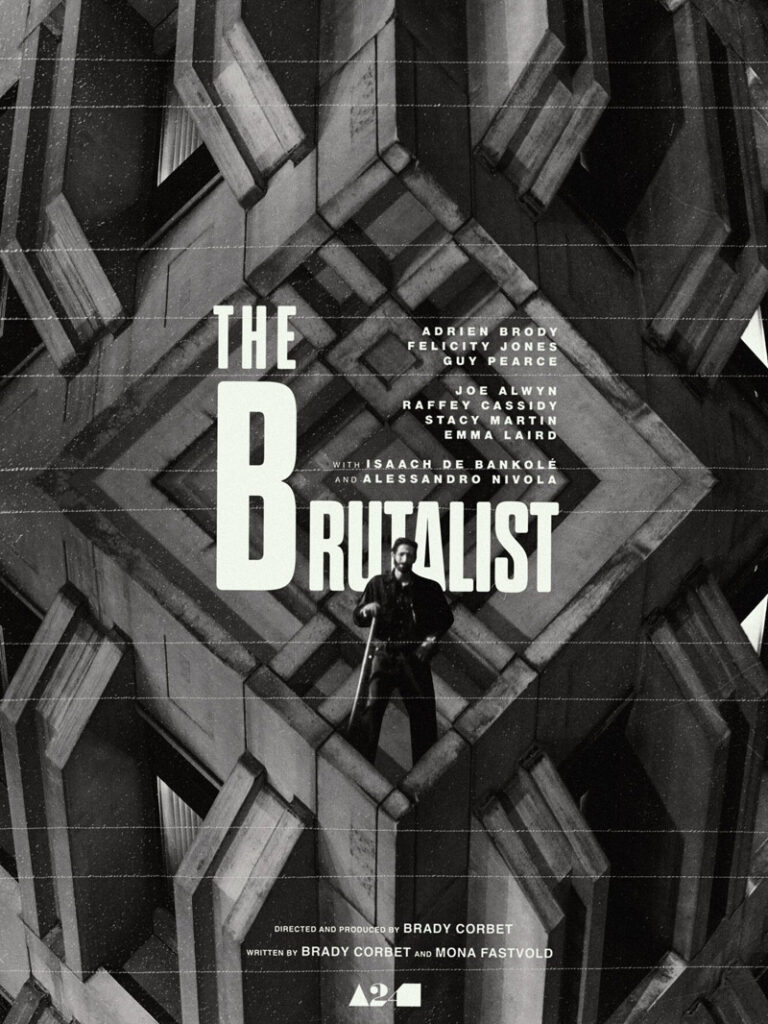

서두가 길었다. <브루탈리스트>(감독 브래디 코베 / 에이드리언 브로디, 펠리시티 존스, 가이 피어스 등)는 앞서 언급한 건축 양식인 ‘브루탈리즘’을 구현한 헝가리의 천재 건축가 라즐로 토스의 생애를 그린 작품이다. 국내 개봉 전부터 3시간 반이 훌쩍 넘는(중간엔 인터미션도 있다) 아찔한 러닝타임과 화려한 수상 경력(제81회 베니스국제영화제 감독상, 제82회 골든 글로브 감독상과 남우주연상 수상)에다가 이동진 평론가로부터 평점 만점(!)을 받기도 하는 등, 여러 가지 측면에서 관심을 모은 작품이기도 하다.

내용은 다음과 같다. 주인공 라즐로(에이드리엔 브로디)는 헝가리 태생의 유대인. 2차 세계대전 중 나치의 박해를 피해 사촌 아틸라가 먼저 건너와서 자리를 잡고 있던 미국으로 간다. 아틸라와 함께 가구 제작과 인테리어 공사 등을 함께 하는 사무실에서 일하던 중, 부유한 미국인 사업가 해리슨 밴 뷰렌(가이 피어스)을 만나고, 그의 지원으로 일생일대의 건축물을 짓게 된다.

작품에 대해 본격적인 이야기를 하기에 앞서 밝힐 부분이 있다. 영화는 실존인물의 생애를 시간 순으로 따라가며 조명한 것처럼 구성되긴 했지만 주인공 라즐로는 실존인물은 아니다. 다만 이 캐릭터의 모델이 된 것으로 강하게 추측되는 실존인물이 있기는 한데, (만약 그가 정말 모델이 된 게 맞는다면)그 생애가 심하게 왜곡된 것이라는 논란도 있다는 점은 감상 전후 알아두면 좋은 정보.

라즐로가 고향인 부다페스트에선 여러 유명한 건축물을 디자인하는 등 천재 건축가로 칭송을 받았다곤 하지만 나치의 박해를 피해 이주한 미국에서도 융숭한 대접을 바라는 건 언감생심. 그는 그저 ‘먹고 살기 위해’ 건축 현장에서 일을 하는데, 그의 전공을 살린 일은 아니고 그저 ‘노가다’인 일당 잡부에 불과하다. 그러던 중 남다른 천재성을 과시한, 한 부호의 서재 인테리어 디자인이 유명세를 타고 급기야 그 부호의 즉흥적인 영감이 바탕이 된 엄청난 프로젝트를 시작하게 된다.

당연하지만 그 모든 과정이 순탄할 수는 없다. 아내 에르제벳(펠리시티 존스), 그리고 피붙이나 다름없는 조카 조피아 등을 고향에 두고 온 자괴감에다가 하는 일도 제대로 풀리지 않자 마약과 매매춘에 탐닉하게 되는 라즐로. 내부에서부터 서서히 파괴되는 주인공의 전형을 에이드리언 브로디는 눈이 부실 정도로 멋지게 보여줬고, 그의 이 독보적인 퍼포먼스에 대해 골든 글로브는 남우주연상으로 화답했다.

다만 제목이 <브루탈리스트>인 만큼, (주인공이 가상의 캐릭터이건 어쨌건, 브루탈리즘이란 철학은 실존한다)라즐로가 왜, 무슨 계기로 이처럼 삭막하기 짝이 없는 건축 양식(“마치 군대 막사 같다”는 대사가 나온다)에 천착하게 되었는지에 대해서도 조명을 했으면 좋았을 텐데 작품이 그 정도로 친절하진 않다. 오히려 서서히 무너지는 라즐로의 내면을 보여주기 위한 장치로 매우 과감한(!) 묘사가 종종 나오는데 보는 이에 따라선 다소 거부감이 느껴질 수도 있을 것.

덧붙이면, ‘브루탈리즘’이라고 부르는 건축 사조는 단순히 노출 콘크리트를 뜻하는 프랑스어로부터 왔다고 하며 ‘잔혹한(Brutal)’이란 뜻을 가진 영어 단어 Brutal과는 전혀 무관하다. 일각에선 삭막하기까지 할 정도로 기능적 요소만이 조명된 부분 때문에 건축물이 워낙 ‘잔혹하게 보여서’ 그런 이름이 붙은 것으로 알고 있는 모양인데 그렇진 않고.

그렇지만 적어도 <브루탈리스트>란 영화에서 주인공을 둘러싼 현실은 내내 잔혹하기 짝이 없을 정도니 이 어찌 큰 아이러니가 아닐 쏘냐. 고향에서 서둘러 몸을 피하려다 보니 아내와 조카는 두고 올 수밖에 없었던 현실. 이역만리에서 반갑게 만난 사촌의 아내가 자신(라즐로)에게 추파를 던졌다는 누명을 씌우려고 하는 현실. 모처럼 전공 실력(?)을 살려서 한껏 솜씨를 발휘했더니 의뢰주가 이를 받아들이지 않는 현실. 오해가 풀려서 큰 지원을 받아 일생일대의 프로젝트를 성공시키기 전까지 맞닥뜨리게 되는 그 모든 ‘억까’들. 결정적으로, 외부자/이민자의 굴레를 벗어날 수 없었기에 트라우마에 시달리다 내부로부터 서서히 파괴되며 위태롭게 침잠하는 주인공 라즐로의 삶. 일일이 손꼽기도 힘든 그 난관들 때문에 심신이 지치는 주인공이 건물도 삭막하게 지었다…는, 나름 납득하기 쉬운(?) 이야기를 붙이며 글을 마친다.