설 연휴가 모두 가버려서 모든 직장인들이 한숨을 폭폭 쉬던 지난 2월14일 밤, 매우 의외의 뉴스가 전해졌다. 국제연합 회원국이면서 대한민국과 공식 수교 관계가 없던 두 나라 중 하나인 쿠바(참고로 나머지 한 나라는 시리아)와 전격 수교가 이뤄진 것. 이는 대한민국과 쿠바 양국 외교부의 공식 발표를 통해 사실로 확인되었다.

쿠바가 어떤 나라인가. 우리에게는 ‘영원한 로맨티스트 사회주의자’ 체 게바라와 부에나 비스타 소셜 클럽의 낭만적인 선율과 아바나산 시가와 여러 메이저리거들과 무상에 가까운 의료 서비스와 아름다운 풍경 등으로 유명한 나라가 아닐까 한다. 그러고 보니, 앞서 이야기한 것처럼 공식 수교 관계가 없었는데도 꽤 많이 알려진 것처럼 느껴진 게 희한할 정도.

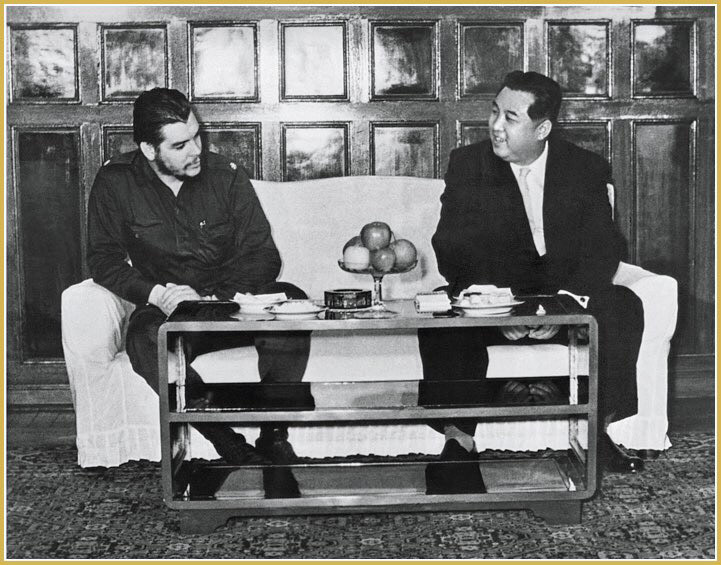

지금까지 두 나라 사이에 공식 수교가 이뤄지지 않았던 건, 딱히 서로가 서로를 필요로 하지 않았던 것보다는 북한과 쿠바의 사이가 꽤 긴밀했던 것 때문이라고 보는 게 맞다. 북한과 쿠바는 서로가 서로에게 ‘형제’라고 부를 만큼(근데 누가 형이고 누가 동생일까?) 가까운 사이. 이는 하루 이틀 사이의 일이 아니고 무려 3대(代) 전으로 거슬러 올라간다. 쿠바 정부의 요인이었던 체 게바라는 물론이고 피델과 라울 카스트로 형제가 북한을 방문한 적도 있다. 당시 김일성은 그들을 극진히 환대했던 것으로도 유명하다.

하지만 민간 차원에서 보자면 양국은 꽤 오래 전부터 많은 교류가 있었던 것도 사실이다. 그 계기라고 할 것 같으면 역시나 세계적으로 인기를 누리는 이른바 한류 콘텐츠의 덕분. 대략 2000년대 초반 정도부터 쿠바에서도 주로 한국 드라마가 인기를 끌기 시작했고 K-팝 아이돌 밴드의 인기도 높아지면서 문화 교류는 더욱 확대되었다. 특유의 이국적인 풍광 또한 많은 여행객들에게 어필하면서 매력적인 여행지로 각광을 받는 곳이 바로 쿠바이기도 하고. 당연하게도, 이번 한국과 쿠바 사이의 공식 수교가 하루아침에 이루어진 것은 아니다. 북한의 반발 혹은 의외의 돌출행동에 대한 우려가 있을 수밖에 없는 상황에서, 두 나라 사이엔 물밑 교섭이 치열하게 진행되었을 것으로 여기는 건 어려운 일이 아니다.

한편, 한국과 쿠바와의 수교 못지 않게 희한한(?) 뉴스가 불과 24시간도 지나지 않아 전해졌다. 이번 뉴스의 두 주인공은 일본과 북한. 바로 다음날인 2월15일, 북한의 통치자인 김정은 총비서의 동생이자 사실상 대변인 역할을 맡고 있는 김여정 조선노동당 부부장은 담화를 통해 일본에게 손짓을 건넸다. 그 수위가 생각보다 높은 것이어서, “(북한과 일본)두 나라가 가까워지지 못할 이유가 없고, 일본 수상이 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것”이라고 했다.

이에 대해 일단 일본도 화답을 내놓긴 했는데, 외교적 수사임을 감안해도 지극히 ‘뜨뜻미지근하다’고 할 수 있겠다. 공식 채널에선 “(북한의 담화에 대해)유의하고 있다”면서도, 김여정 부부장이 담화 중 (지난 1970~80년대에 있었던)일본인 납북사건이 “이미 해결됐다”고 언급한 부분에 대해서 “절대로 받아들일 수 없다”(일본 하야시 요시마사 관방장관의 발언)고 하고 있다. 무엇보다 핵미사일과 관련한 북한의 모든 액션에 대해서, 어쩌면 우리나라보다도 더 민감한 나라가 바로 일본 아니던가? 단적으로 오는 2026년 열리는 북중미 월드컵 아시아 지역예선에서 북한과 일본이 같은 조에 속하게 됐고, 오는 3월 평양에서의 경기 스케줄이 발표되자 (일부에 불과하긴 하지만)일본에선 경기 보이콧을 선언해야 한다는 이야기까지 나온 상황 아닌가.

김여정 부부장의 이번 담화 발표가, 한국 쿠바 수교를 보고서 화들짝 놀란 북한이 서둘러 내놓은 제스처일까? 말하자면 국제 무대에서의 고립을 두려워한 나머지 ‘우리(북한)는 아직 건재하다’고 공허하게(…) 외치는 공치사에 불과할까? 아니면 이번 한국 쿠바 수교처럼 수 년간(혹은 그 이상) 양국 사이에 교감이 이뤄졌고 그걸 살짝 조심스럽게 털어놓은 것일까? 글쎄, 그걸 확인할 수 있는 루트는 현재 존재하지 않거나, 만약 존재하더라도 거기에 접근할 수 있는 사람은 극소수에 불과할 것이라고 생각하는 것이 타당하다.

어쨌든 국제 외교 무대에서 참 보기 드문 두 가지 일이 불과 24시간만에 일어났다는 점이 흥미롭게 느껴져 뉴스 꼭지를 통해 소개한다. 진작 끝났다고 생각한 남한과 북한의 이른바 체제경쟁이 서기 2024년에 새롭게 진행되는 것처럼 보이기도 하고.

![Read more about the article [오징어게임 2] 캐스팅 전격 발표!](http://boris.kr/wp-content/uploads/2023/06/20230622_news-300x169.jpg)