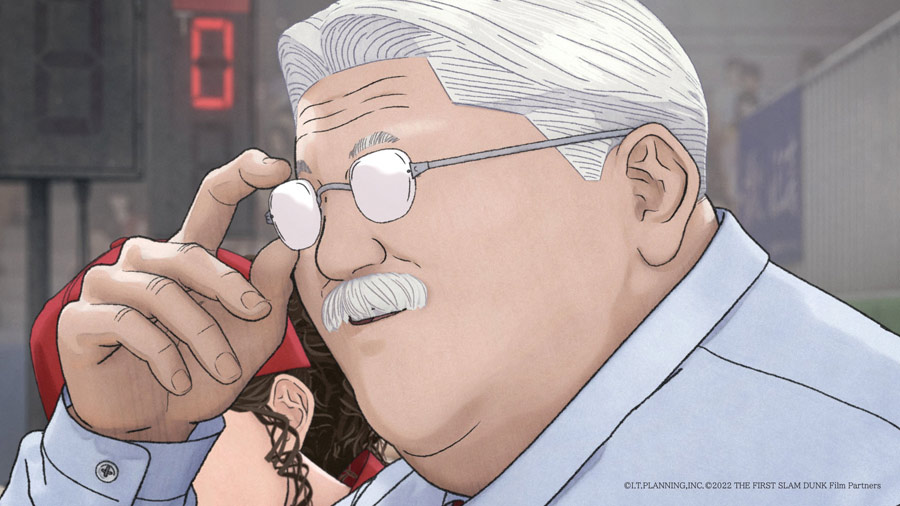

2023년 1월, 일본 현지보다는 다소 늦게 대한민국 극장에서 개봉한 <더 퍼스트 슬램덩크>의 흥행 기록은 그야말로 놀라운 것이었다. 단적인 예로 대한민국 극장에서 단 하루도 극장 상영을 빼먹지 않은 최장 기록(411일)을 세운 것. 놀랍게도 이 기록은 OTT(디즈니 플러스)로 공개되는 날짜까지의 기록이기도 하며, 최종 누적 관객 수는 480만 명에 달한다.

그러나 <더 퍼스트 슬램덩크>에 관한 여러 크고 작은 에피소드들을 이야기함에 있어서 그저 단순히 흥행 기록만 늘어놓을 수는 없는 노릇. 극장에서 두 번, 세 번을 반복해서 보는 이른바 ‘n차 관람’ 열풍이 불기도 했고 엔딩과 함께 목놓아 우는 관객도 많았다고. 대부분은 그 옛날 <슬램덩크>를 무척이나 애정했던 아재들의 이야기지만 의외로 20~30대 젊은 관객들 사이에서도 <더 퍼스트 슬램덩크>는 큰 인기를 누렸다.

주변 친구들 중에도 <슬램덩크>를 좋아했던 친구가 제법 많았고, 그들 중엔 실제 농구 동호회에 가입해서 마음만은 강백호, 서태웅, 혹은 송태섭이 된 친구도 있었다. 다만 예전에도 그랬고 지금도 마찬가진데, 만화도 좋아하고 애니메이션도 좋아하는데도 개인적으로 <슬램덩크>에는 그다지 매력을 느끼지 못해서 몇 편 보다 말다 하는 수준이었다.

그리고 이번에 OTT로 공개된 <더 퍼스트 슬램덩크>를 봤다. 봤는데… 이 작품이 왜 그렇게 많은 아재들의 마음에 불을 지폈는지 알게 되었다. 기본적으로 작화 자체가 좋고 CG도 적재적소에 아주 잘 쓰여서 뛰어난 비주얼을 보여주는 한편, 전체 이야기에서 가장 중요하다고 할 수 있는 산왕공고와의 결전(<슬램덩크> 전체를 보진 않았지만 대략 내용은 알고 있다. ^^)과 각 멤버들의 개인사가 타이트하게 짜인 서사도 무척 좋았다.

아무튼 <더 퍼스트 슬램덩크>를 보고 눈물을 흘렸다던 아재들의 마음을 십분 이해하게 된 것. 과거 <슬램덩크>의 엄청난 팬이었던 이가 이 작품으로부터 느낀 감정을, 난 다른 어떤 작품을 보고서 느꼈을까 스스로 궁금해졌다. 지금부터 하는 이야기는 순전히 개인적인 노스탤지어의 복기라고 할 수 있겠다.

사람들이 감수성 한참 예민했던 시절에 즐겨 들었던 음악을 평생 듣는다는 말도 있던데, 개인적으론 고등학교 때 들었던 60년대 ~ 80년대 영미권의 록 넘버들을 아직까지도 듣고 있는 걸 보면 그 말이 크게 틀리진 않은 모양이다. ^^;; 당시 해외 음악 좀 듣는다는 친구들 사이에선 메탈리카, 건즈 앤 로지스, 메가데스, 세풀투라 같은 메탈 밴드들의 곡이 최고 인기였지만 개인적으론 메탈은 좀 꺼렸고 오히려 비틀즈와 롤링 스톤즈(이들만 해도 벌써 까마득한 선배 아니었나?), 레드 제플린, 핑크 플로이드 같은 밴드들의 곡을 특히 좋아했다.

그 중에서도 ‘촌티 풀풀 풍기는’ 서던 록의 대표 주자였던 C.C.R.(Creedence Clearwater Revival)을 유독 좋아했던 기억이 있다(물론 지금도 좋아한다!). 당시나 지금이나, 메인스트림과는 한참 거리가 먼 서던 록을 왜 그리도 좋아했는지 스스로도 의아한데, 아마 당시 꽤 좋아했던 미드 <머나먼 정글>에 C.C.R의 곡이 참 많이 쓰여서 그랬을 가능성이 높다. 아닌 게 아니라 C.C.R. 곡들 중 상당수는 베트남전을 배경으로 한 영화나 드라마에 참 희한할 정도(?)로 잘 어울리고, 실제로 쓰이기도 많이 쓰였다. 우리나라에서 가장 인지도가 높은 곡이라면, 글쎄, <프라우드 매리>나 <수지 Q> 정도?

그리고 예전 홍콩 영화에 대해서도 개인적인 추억이 참 많다. 아주 어렸을 땐 매년 추석마다 우리 곁을 찾은 성룡 주연의 영화들을 참 좋아했고, 조금 나이 먹고선 1990년대 초중반을 전후로 해서 한국에서 크게 인기를 얻은 주윤발, 유덕화, 장만옥, 장국영 등이 주연으로 나온 영화들에 대한 추억이 깊다. <영웅본색>, <첩혈쌍웅> 같은 영화들은 물론이고 <아비정전>이나 <중경삼림> 같은 영화들은 지금 생각해도 참… 마음 한 구석이 저릿하다.

그 중 <중경삼림>에 대해선, 2년 전에 취향 코너를 통해 소개한 바 있다. 지금으로부터 2년 전이라면, 홍콩은 중국 반환 이후 이어진 극도의 혼란과 잘못된 코로나 정책으로 인해 많은 사람들이 목숨을 잃는 상황이 이어지는 등, 너무도 안타까운 나날이 이어진 때. 사실 지금이라고 뭐 크게 달라지지도 않은 듯해서 더 슬프다.

은근히 많은 이들이 특정한 음식으로부터 과거의 추억을 되살리기도 한다. 물론 나도 그렇다. 나의 경우엔 하필이면(?) 두부김치를 먹을 때마다 예전 추억에 젖곤 한다.

여기엔 다소의 설명이 필요하다. 고등학교 때의 일. 친구들끼리 모여 술을 종종 마시곤 했는데, 뭐 요즘 ‘문제 있는’ 청소년들이 그러는 것처럼 대놓고 술집에서 마시고 했다는 게 아니라 그저 동네 구멍가게에서 막걸리 두어 병 사서 학교 옥상(…)이나 체육관 뒤 같이 으슥한 곳에서 숨어서 마시는 정도였다. 그 옛날엔 구멍가게에 학생들한테 술이고 담배고 마구 팔았다(사실이다).

아무튼 그랬는데, 고딩이 술을 먹는다고 해봐야 얼마나 먹겠으며, 안주를 먹는다고 해봐야 또 얼마나 먹겠나. 기껏해야 새우깡이나 생라면 부숴서 스프 뿌려 먹는 정도였지. 그러다가 대학에 입학하고 처음으로 선배가 사주는 술을 마시게 되었다. 지금도 기억나는데, 학교 후문가 지하에 있던 허름한 주점에서 선배가 시켜준 안주가 바로 두부김치.

그렇게 해서 사실상 ‘제대로 된’ 안주를 처음으로 챙겨먹은 건데… 그 두부김치가 얼마나 맛있었는지, 인생 19년을 손해 본(?) 것 같은 느낌을 받은 것. 사실 두부김치는 주머니 얄팍한 학생들이 반강제적으로 택할 수밖에 없는 주종인 소주나 막걸리와 정말 잘 어울리는 안주가 아닌가! 게다가 단백질(두부)과 식물성 영양소(김치)를 골고루 섭취할 수 있는, 거의 완벽한 음식이기도 하고.

희한한(?) 데서 추억을 되살릴 수 있었던 하루. 바로 ‘나의 영광의 시대’에 관한 이야기였다.