2022년 대학입시를 준비하는 수학능력시험이 지난 주 전국에서 열렸다. 전국에서 약 50만 명이 넘는 수험생이 응시한 이번 수능에서 수험생 개개인의 성적은 오는 12월10일에 고지된다. 수학능력시험은커녕, 성적 고지 자체가 아예 없었던 학력고사 세대(…)인 필자로선 성적 통지표가 나온다는 것부터가 생소하기만 하다.

이번 수능이 예년에 비해 다소 어려웠다는 의견이 다수 개진되고, 수능 한파는 없었고, 전국 각지의 시험장에서 눈에 띈 고령 수험생이나 코로나 19 확진 판정을 받은 상태에서 시험을 치른 수험생 등등을 조명하는 기사가 며칠간 뉴스를 오르내리던 때, 이런 기사들과 아무런 상관이 없는 삶을 사는 이들이 있으니 그들은 자의에 의해, 혹은 타의에 의해 학교에서 멀어진 이른바 ‘학교 밖 청소년’.

학교 밖 청소년이라고 하면 그 단어 자체는 어디까지나 가치중립적이다. 실제로 지난 2014년에 제정된 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률에 따르면 ‘초등학교, 중학교, 고등학교를 졸업하여 정규 교육과정을 마치기 전에 퇴학, 자퇴, 유예, 미취학, 미진학을 한 청소년’을 의미하는 엄연한 법률 용어이기도 하다.

인용하는 자료에 따라 다르지만, 현재 우리나라의 학교 밖 청소년은 올해 수능에 응시한 전체 수험생 숫자와 비슷한 약 50만 명 정도로 보는 것이 일반적이다. 결코 적지 않은 수치인데, 이들을 위해선 앞서 이야기한 ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’에 의거하여 발급된 청소년증(만 18세 이상은 주민등록증이 발급되지만 만 17세 미만의 경우 청소년증이 발급된다) 외에는 신분을 증명할 이렇다 할 방법이 없는 것이 문제.

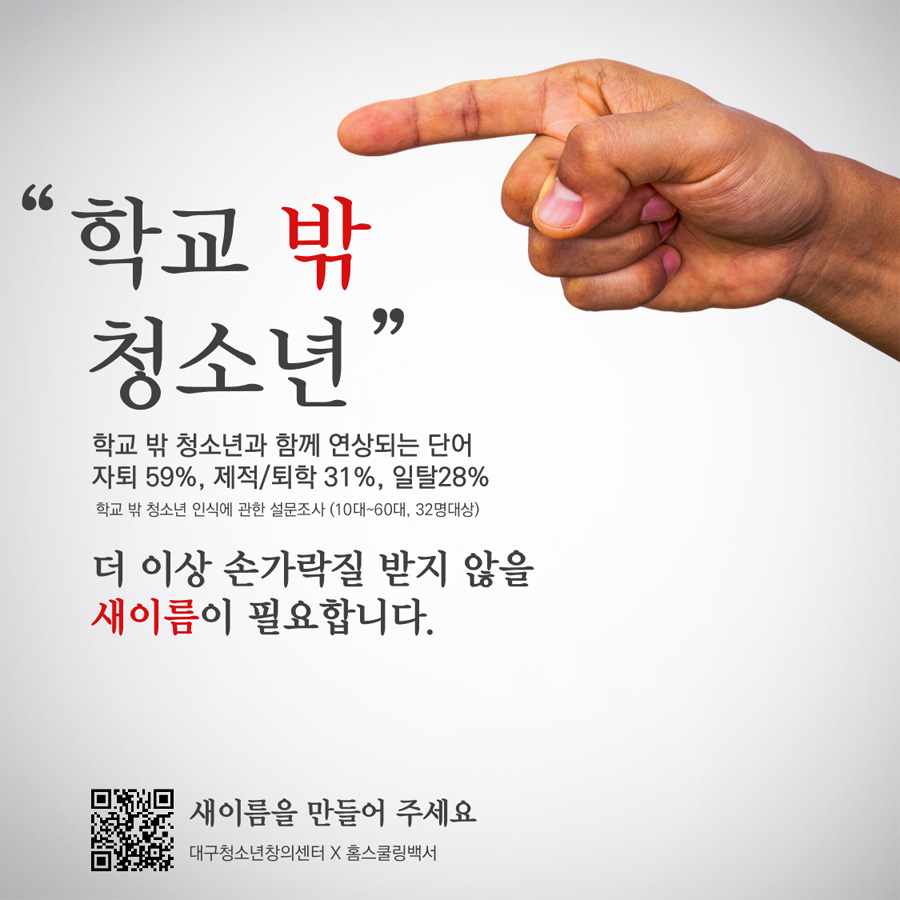

그런데 이런저런 것 다 떠나서, 무엇보다 ‘학교에 다닐 나이인데 학교에 다니지 않는’ 경우에 대해서, 어떤 생각이 먼저 드는가? 결코 긍정적이지 않은 상상이 먼저 떠오르는 것이 현실이다. 학교 내에서 뭔가 문제를 일으켜서 퇴학이나 자퇴를 하게 된 건 아닌지, 아니면 학교 생활에 적응을 하지 못해서 학교를 뛰쳐나올 수밖에 없었던 건 아닌지, 하여튼 그런 식인 것.

그렇지만 학교 밖 청소년도 엄연히 우리 사회를 구성하고 있는 구성원인 만큼 이들에 대한 부정적인 인식이 바로잡힐 필요가 있다고 본다. 단적인 예로, 학생은 간접세 외에는 세금을 내지 않지만 학교에 다닐 나이에 직장을 다니면서 월급을 받는다면 적어도 직접세는 내고 있는 것 아닌가?! 덧붙여서 학교 밖 청소년 중 직장에 다니거나 아르바이트 등으로 소득을 올리고 있다고 해도 적지 않은 수가 법에서 정한 제도적 지원을 받지 못하고 있는 것으로 나타나고 있으며, 대안 교육 차원에서도 여전히 부족한 인프라 등으로 피해를 입고 있다고 한다.

학교에 다닐 나이에 학교에 다니지 않는 청소년에 대해, 우선 나부터 색안경을 끼고 바라보는 일이 없도록 애쓰고자 한다. 실제 지인의 자녀 중 사정상 고등학교를 중퇴한 이후 올해 검정고시를 본 경우도 있고, 애써 취득한 졸업장 하나만 갖고는 그 무엇도 보장되지 않는다는 사실을 몸소 느꼈으니. ㅠㅠ 당장 주변에서 학교 밖 청소년을 만나게 되면 “왜 학교에 안 다니니?”라고 묻는 것 자체가 매우, 상당히, 꽤 무례한 질문이란 것부터 새기고자 한다.