장면 하나.

일본 작가 다카노 카즈아키의 소설 ‘제노사이드’를 보면 독자에게 굉장히 강렬한 인상을 남기는 부분이 나온다. 아프리카의 콩고민주공화국을 공간적 배경으로 이야기가 진행되는 초반, 한 마을이 소년 병사들의 습격을 받아 초토화가 되고 주민 다수가 아무런 이유도 없이 잔인하게 살해된다. 그 습격에서 용케 살아남은 한 소년과 가족들을 앞에 두고서, 마을을 습격한 소년 병사 중 하나가 소년의 머리에 총구를 겨누고는 말한다. “네 어머니를 강간해라. 그렇지 않으면 죽는다.” 이미 그 잔혹한 병사들은 소년의 다른 식구들을 몰살한 상태. 이 상황에서 소년의 선택은 어떤 것이었을까?

장면 둘.

올해 극장에서 개봉한 한국영화 가운데 최고의 흥행 기록을 세운(그렇다고 해봐야 코로나 시국 이전의 평균치에 비하면 형편없는 수준이었다. 못내 안타까운 부분) 작품 ‘모가디슈’에는 다음과 같은 장면이 나온다. 소말리아에 주재 중인 남한과 북한의 외교관들이 쿠데타를 피해 가족들과 함께 달아나는 부분에서, 무시무시한 기관총을 들었지만 불과 열 살 정도도 되지 않은 현지의 소년들(이라고 하기도 민망한, 그냥 ‘꼬마들’)을 만난다. 이 아이들은 남한과 북한 외교관과 가족들을 향해 총을 겨누고… 다행스럽게도(?) 장난을 친다. 그리고 그들은 다행히 목숨을 구한다.

2021년 10월1일은 제73주년 국군의 날. 애초 10월1일이란 날짜는 한국전쟁 당시 육군 제3보병사단이 처음으로 38선을 넘어 진격한 날로서 의미를 갖고서 1956년에 처음 시행되었으나, 1990년대를 지나며 이른바 체제 경쟁 자체가 사실상 끝나면서 국군의 날에 대한 인식도 달라져야 한다는 의견이 제기되었다. 북한과 언젠가는 통일을 이뤄 함께 살아야 하는 상황에서 같은 민족끼리 총부리를 겨누고 대립했던 역사보단 민족 전체가 모두 공감대를 형성하는 부분을 조명하여, 국군의 날 날짜를 아예 광복군 창설일인 9월17일이나 청산리 전투의 승전일인 10월21일이로 변경하는 게 좋겠다는 의견도 나왔지만 어쨌든 아직까진 10월1일이 국군의 날로 이어지고 있다.

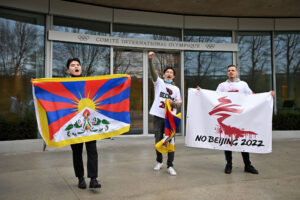

이러니 저러니 해도 어쨌든 대한민국은 전 국토가 쑥대밭이 되었던 전쟁의 포화 속에서 꿋꿋하게 발전을 이루어 21세기엔 여러 열강들과 어깨를 나란히 하는 강대국의 반열에 올랐다. 스스로 자랑스러워 할 필요가 있는 역사라고 생각하는 한편으로, 아직도 지구 반대편 어딘가에선 과거의 잘못된 역사가 현재진행형으로 여전히 이어지고 있다는 사실을 우리는 인식해야 한다. 문제 해결에 직접적으로 도움이 되지는 못할 망정 ‘알고는 있어야 한다’고 생각하는 부분은, 바로 소년병.

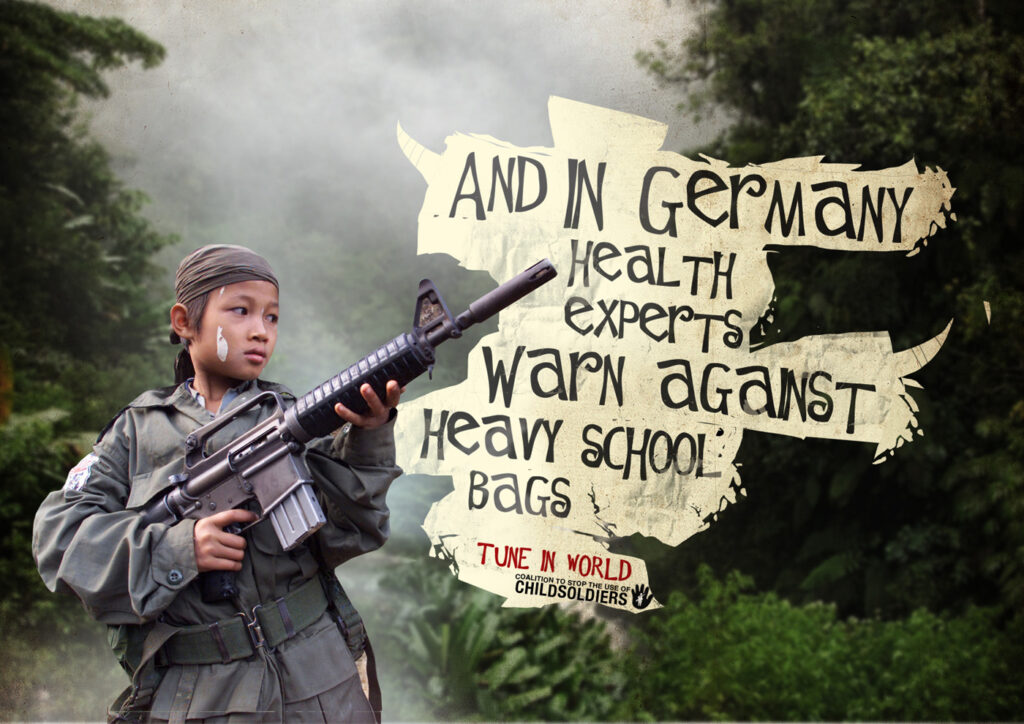

국제적으로도 진작부터 문제로 지적되면서 대단히 위중한 전쟁범죄의 일환으로 여겨지고 있으나, 주로 민족간 분쟁이 자주 일어나는 아프리카와 남미, 남아시아, 동부 유럽 등지에선 여전히 많은 소년병들이 비정규군으로서 역할을 수행(?)하고 있다. UN 안전보장이사회의 통계에 따르면 현재 전 세계에 소년병들은 약 30여 만 명이 있고, 이들 가운데 한 해에 약 8천 명에서 1만 명 정도가 전투나 사고 등으로 사망한다고 전해진다.

우리 식으로 따지면 초등학교 정도에나 다닐 법한 아이들이 온전한 성인 군인 1인분(?)의 역할을 하기를 기대하는 것부터가 사치. 대부분의 소년병들은 대부분의 전선에서 가장 위험한 최전방에 배치되어 그저 총알받이 정도로 ‘사용’되거나, 일부에선 자살공격의 실행요원으로 세뇌되거나, 여자 아이들의 경우 성인 군인들의 성적 노리개가 되기도 하는 등, 정말 눈 뜨고 못 볼 일이 21세기 대명천지에 자행되는 것이다.

고백하자면, 김PD의 연로하신 아버지는 한국전쟁 당시 학도병으로 징집된 경험이 있다. 참혹한 전투를 직접 겪은 아버지로부터 “전쟁이란… 다시는 있어선 안 되는 거야.”라는 말을 듣고 보니, 적지 않은 이들이 신파가 과하다고 까댔던 한국영화 ‘장사리’를 예사로운 눈으로 볼 수가 없었던 기억도 난다. 진정 휴머니티란 것이 존재한다면, 아이들과 약자들이 더 이상 애꿎은 피해를 보게 해선 안 되는 게 맞는 것 아닌가!