많은 SF 장르의 작품들은 인간의 상상력을 기반으로 하고 있다. 고전 SF의 대표 작가라고 할 수 있는 쥘 베른 작품들의 경우만 봐도, 달에 로켓을 쏴서 사람을 보내기도 하고 땅 속 깊숙한 곳에서 고대의 생물들을 만나기도 하고 거대한 잠수함을 타고 세계 곳곳을 누비기도 하는 등 현실에선 도저히 이룩할 수가 없을 것만 같은 일들이 펼쳐진다(덧붙이면, <해저 2만리>가 쓰여지기 이전에도 매우 원시적인 형태의 잠수함이 있긴 했지만 작품 속 노틸러스호와 같은 잠수함은 당시로선 그저 상상의 산물이었다. 어쨌든 1953년에 미 해군에 취역한 세계 최초의 원자력 잠수함은 ‘노틸러스호’로 명명된다).

그와 같은 상상력이 발현되기 위한 기본 전제는 당연하게도 과학적 근거. 시간여행이든 블랙홀을 이용한 공간 이동이든 물체의 확대나 축소든 아니면 인류의 멸망이든(…) 작품의 기본적인 배경이나 세계관을 구성하기 위해선 그 일이 어떻게 가능한지에 대한 일말의 설명이 필요하다. 물론 그런 근거 따위 깡그리 무시하는 작품도 없는 건 아니지만, 그런 경우는 정통 SF라기보단 단지 SF적 설정만을 빌려와서 전혀 다른 (장르의)이야기를 하는 작품이 다수.

아무튼 그런 상황에서, 최근 SF 작품들의 경향은 작품의 근간이 되는 세계관에 과학적 근거 외에 또 다른 한 가지 요소를 첨가하는 경우가 있으니, 그것은 바로 경제적 이유.

리들리 스콧 감독의 <프로메테우스>를 보면, 초반에 웨이랜드-유타니 사의 대표 데이빗이 머나먼 우주로 탐사 여행을 떠날 사람들을 앞에 두고 “당신들을 우주 건너편으로 보내기 위해 두당 1조 달러가 넘게 들었다”는 말을 한다(그런데, 그렇게 많은 돈을 쓸 거였으면 전문적으로 훈련된 군인이나 우주비행사를 보낼 것이지!). 사실 이 정도야 그저 대사 한 줄에 불과한 거고, 올 연말 속편이 개봉 예정인 제임스 카메론 감독의 <아바타>의 이야기도 나비족의 고향을 산업적으로 개발하려는 인간들과 나비족이 지지고 볶는 내용이었지 않은가?

서두가 길었다. 어쩌면 바로 그 ‘경제적인 이유’가 SF로서의 세계관 구성에 지대한 영향을 끼치는 작품으로서 에드워드 애슈턴 작가의 <미키 7>을 조명할 수 있겠다는 생각을 하게 되었다. 오늘 취향 코너에선 당연하게도 영화 아닌 소설 작품을 살펴보기로 한다.

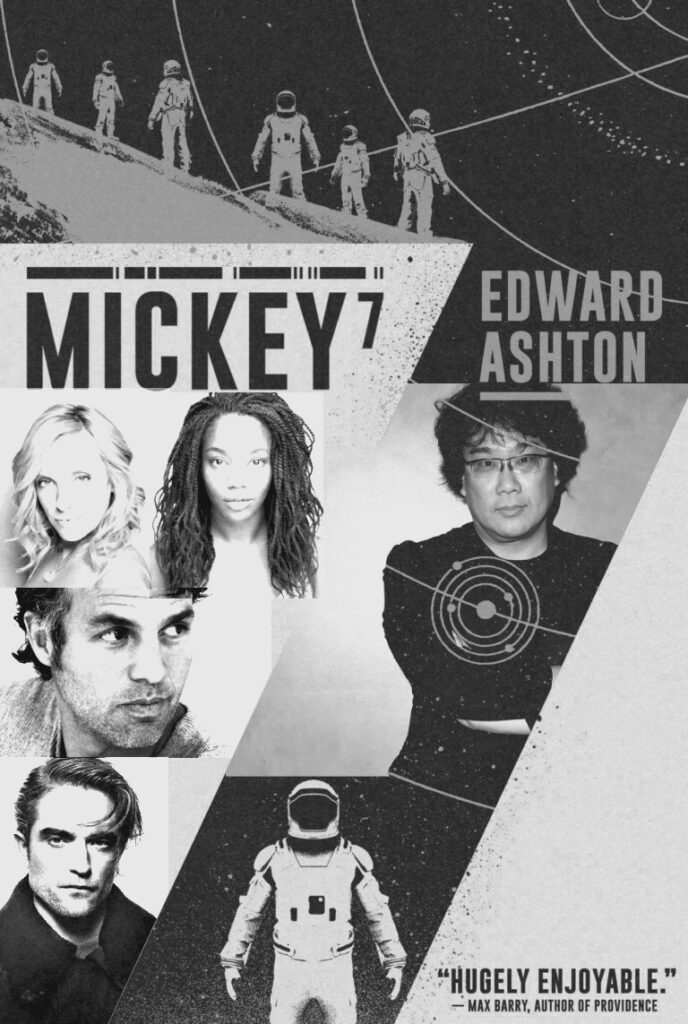

<미키 7>은 이제 세계적으로 주목 받는 창작자의 반열에 오른 봉준호 감독이 차기작으로 낙점을 하고, 프리 프로덕션 과정을 거쳐 현재는 촬영에 들어간 상태. 이미 보리스 매거진에서도 봉준호 감독의 영화화 소식을 전한 바가 있고(링크) 출연진도 로버트 패틴슨, 틸다 스윈튼, 마크 러팔로, 스티븐 연 등 면면이 화려하다.

일단 <미키 7>은 설정이 매우 독특하다. 모르긴 몰라도 봉준호 감독도 작품의 설정에 매력을 느꼈을 가능성이 무척 높다고 본다. 가까운 미래, 지구에 모종의 문제가 발생해 대부분의 인류는 지구를 버리고 우주로 나아가 살아야 하는 지경에 놓이게 된다. 그 과정에서 이제 인류가 정착을 할 행성을 탐사하고, 개척하는 일이 반드시 필요한데, 문제는 그 외계 행성의 탐사와 개척이 무척이나 위험하고 많은 인적, 물적 자원이라는 리스크를 안아야 하는 어려운 일이란 것이다. 인류에게 적대적인 외계 생명체는 사실 문제도 아니다. 화력으로 쓸어버리거나 아예 생명체만 살상할 수 있는 스마트 폭탄으로 몰살을 시킨 다음 천천히 들어가면 되기 때문에.

정말 심각한 문제는 현재 인류의 과학 지식으론 알 수가 없는 복잡한 이유로 인체 면역 체계에 교란을 일으키는 고약한 외계 바이러스. 어쨌든 이 모든 탐사와 개척의 목적은 모든 인류가 마음 편하게(?) 그 행성에서 살아간다는 것이기 때문에, 만만해 보이는(?) 행성이 포착되면 거기에 실제 사람 대신 맨몸으로 투입될 일종의 ‘카나리아’가 필요한 것. 외계 바이러스의 미스터리에는 접근이 불가능하지만 나름 발전을 한 미래 인류의 과학 기술은 복제인간까지는 가능하게 했고, 이제 막 개척을 시작한 니플하임 행성에 투입된 카나리아는 지구인 미키 반즈의 복제인간, 엄밀히 따지면 첫 번째 복제인간인 ‘미키 1’이었던 것이다.

제목에서도 짐작할 수 있다시피 ‘미키 7’의 주인공(?)은 미키 반즈의 과거 기억을 고스란히 가진 채 새롭게 태어난 일곱 번째 복제인간이다. 그리고 복제인간을 등장시킨 이전의 많은 SF 작품들과 비교하여 <미키 7>이 색다르게 흥미를 유발하는 부분에 대해 언급할 차례. 앞서 이야기한 것처럼 외계 행성의 개척은 많은 자원을 소모해야만 하는 매우 중차대한 일인데, 그 중에서도 가장 많은 자원을 소모하는(예컨대 현지에 파견된 인력 전체의 1개월치 식량 등) 일이 바로 새로운 복제인간을 만들어내는 일.

당연히 새 복제인간을 만드는 작업은 직전 복제인간(?)이 완전하게 사망했음을 확인한 이후에야 비로소 개척지 총사령관의 명령 하에 진행되는데… 모든 이야기는 ‘삑사리’가 나는 데서 재미가 발생한다. 모종의 문제 때문에 직전 복제인간이 사망하지 않은 상태에서 새 복제인간이 만들어지고, 생각과 기억을 포함해 모든 것이 똑 같은 복제인간 두 명이 기묘한 동거를 하게 되는 것이 <미키 7>의 줄거리.

미키가 스스로 복제인간이 되어(?) 우주로 나갈 결심을 하게 되는 상황에 대한 언급도 인상적인 부분이었다. 특히 극도로 위험한 임무에 투입되는 만큼 높은 확률(거의 100%)로 사망을 하고, 얼마 지나면 ‘마치 아무 일도 없었던 것처럼’ 다음 차례 복제인간이 멀쩡하게 살아있는 상황을 겪을 수밖에 없는 인간의 스트레스를 묘사한 부분도 마찬가지로 인상적이었고.

과감하면서도 독특한 한편으로 매우 흥미로운 설정, 호기심을 자극하는 세계관 덕분에 <미키 7>은 초중반까지는 매우 재미있게 읽을 수가 있었다. 정말 시간 가는 줄 모르고 봤고, 요즘은 버스나 지하철보다 차를 갖고 다닐 일이 많다 보니 심지어 차 뒷자리에 갖고 다니면서 신호 대기 받을 때마다, 어디 일 보러 가서 잠시 시간 날 때마다 조금씩 봤을 정도였다.

…그런데, 엔딩에 가서 짜게 식은 이 느낌이란. 스포일러 때문에 자세히 이야기하긴 곤란하지만, 작가가 풀어놓은 떡밥을 전부 다 수거하는 데에 능력의 한계를 느낀 것만 같다는 생각이다. 이렇게 매력적이고 재미있는 이야기를, 이렇게 끝낼 수밖에 없었던 건가?

그나마 다행(?)인 것은 이 원작의 영화화 작업 중인 봉준호 감독이 그야말로 남다른 식견을 가진 사람이란 것. 영화로 만들어지게 되면 엔딩은 원작의 내용과는 완전 달라질 것이 불을 보듯 뻔하며, 어쩌면 시/공간적 배경부터가 미래의 외계 행성과는 아예 관련이 없을지도 모른다는 생각까지 든다(이미 촬영이 시작된 만큼 확인해보려면 확인해볼 수는 있을 텐데… 정말 궁금하긴 하다).

주인공 미키 반즈 역엔 <더 배트맨>으로 홈런을 날린 로버트 패틴슨이 진작 캐스팅되었다고 하는데, 되게 찌질하고 친구도 거의 없는 아싸(…) 같은 캐릭터 미키를 훤칠한 미남인 로버트 패틴슨이 어떻게 그려낼지 궁금하다. 앞서 이야기한 것처럼 초중반까지는 무척 재미있게 볼 수 있는 작품이니 궁금한 독자들은 동네 도서관에서 빌려서 보시라. ^^

![Read more about the article 섹슈얼리티 너머 생존이 있다: [사이렌: 불의 섬]](http://boris.kr/wp-content/uploads/2023/06/20230613_taste01-300x169.jpg)