우리 옛 속담 중에 ‘물 쓰듯 한다’는 말이 있다. 돈이든, 무엇이든 헤프게 쓰는 경우를 보고 그런 말을 했는데, 바로 그 속담 덕분에 우리나라는 ‘다른 건 볼 거 없어도 깨끗한 물은 풍족하게 쓸 수 있는’ 곳이란 인식도 뒤따랐다. 그런데, 정말 그런가?

사실 우리나라에서 물, 그러니까 수자원이 생각보다 풍족하지 않다는 주장은 이미 오래 전부터 제기되었다. 우리나라가 ‘공신력이 있는 모모 기관’이 정한 물 부족 국가에 속한다는 최초의 주장은 지난 1993년 인구행동연구소(Population Action International: 약칭 PAI)가 제출한 보고서로부터 비롯되었다. 이 보고서는 연간 강수량에서 유출량을 빼서 총 수자원량을 계산하고 이를 인구 수로 나눈 값을 기준으로 1천 세제곱 미터 미만이면 물 기근 국가, 1천에서 1천7백 세제곱 미터에 달하면 물 스트레스 국가, 1천7백 세제곱 미터 이상이면 물 풍요 국가로 분류하는데, 우리나라는 국민 1인당 연간 이용 가능 수자원량이 약 1천5백 세제곱 미터 수준으로 분류되어 물 스트레스 국가에 속한다. 여기까진 명백한 사실이다.

다만 이 과정에서, 언젠가부터 ‘우리나라는 유엔이 정한 물 부족국가’라는 마타도어가 떠돌기도 했는데 이는 사실이 아니란 점을 밝혀야 하겠다. 유엔은 특정 국가의 수자원량을 체크하는 일도 없고, 앞서 이야기한 인구행동연구소는 국제 기구이긴 하지만 그저 비영리단체일 뿐. 그저 우리나라 수자원의 절대량이 절대로 풍족한 수준은 아니란 점을 알아두면 된다.

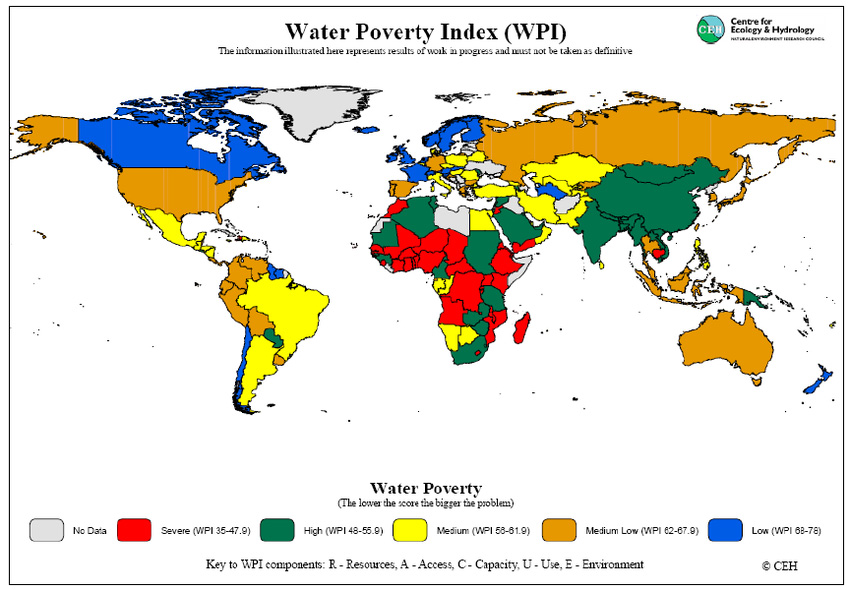

그리고 그와 같은 상황을 뒷받침하는 근거가 하나 더 있다. 앞서 이야기한 1인당 가용 수자원량이라는 기준은 지나치게 도식적인 느낌이 없잖아 있다. 중요한 것은 수자원이 필요할 때, 예컨대 목이 말라서 물을 마시고 싶을 때 깨끗한 식수를 얼마나 원활하게 공급받을 수 있는지 등을 따지는 지표가 필요하다는 점. 이를 위해 영국의 생태환경 및 수문학센터(CEH)에선 국가의 복지 수준과 물 이용 사이의 관련성에 주목, 1인당 가용 수자원량은 물론이고 여기에 수자원에 얼마나 쉽게 접근할 수 있는지, 그리고 제반 환경은 어떠한지 등을 종합적으로 고려한 기준을 개발하여 발표했으니 이를 ‘물 빈곤지수(Water Poverty Index: 약칭 WPI)’라고 한다.

이 기준으로도 우리나라의 수자원 부족 상황은 여실히 드러난다. 0부터 100 사이의 값을 가지는 WPI 지수에서 우리나라는 62.4로, 자료가 조사된 전체 147개국 가운데 43위. 특히 29개 OECD 국가 중에선 20위를 차지하여 매우 낮은 수준에 속한다.

이런 와중, 싸이의 공연 ‘흠뻑쇼’에 갑론을박이 진행 중이다. 싸이가 여름 시즌에 맞춰서 여는 대규모 공연인 흠뻑쇼는, 공연 도중 무대와 객석 할 것 없이 엄청난 물세례가 벌어지는 것이 특징. 한동안 팬데믹 때문에 이와 같은 대규모 야외 행사가 개최되지 못했는데, 이번에 실로 오랜만에 흠뻑쇼가 펼쳐지는 것.

그런데 하필 2022년 여름 현재, 대한민국은 역대급 가뭄이 진행 중이다. 지난 6개월간의 강수량은 약 166밀리미터로, 평년 강수량의 344밀리미터의 절반에도 미치지 못하는 수준. 게다가 안 그래도 국내외 사정이 안 좋아서 생필품 물가가 치솟았는데 이 와중에 물을 300톤이나 쓴다는 공연을 꼭 해야 하느냐는 지적인 것이다. 이 지적은 타당하다고 생각한다. 내외 상황이 상황인 만큼 곱게 보이지 않는 것은 사실.

그렇지만 한편으론 이런 생각도 든다. 우리가 너무 엄숙주의에 빠져있는 것은 아닐까? 원래부터 싸이는 기발한 기획과 퍼포먼스로 승부를 보는 엔터테이너였지 않은가. 그런 그의 아이디어가 빛을 발한 것이 이젠 지구상에서 모르는 사람이 거의 없을 ‘강남스타일’이지 않은가 이 말이다. 이건 이래서 안 되고, 저건 저래서 못 한다는 제약만 있었으면 과연 강남스타일이 세상 빛을 볼 수 있었을까? 당연하지만, 그렇진 않을 것이다.

어쨌거나 물을 많이 마시게 되는 계절이 본격적으로 시작됐다. 깨끗한 물을 많이 마시는 것만큼 실천하기 쉬운 건강법이 없다고 하는데, 독자 여러분은 부디 물 많이 드시면서 건강 챙기시길 바란다.